Альбомная поэзия 1920-х годов

Альбомная поэзия 1920-х годов

(на материале альбомов

В. А. Сутугиной и Р.В. Руры)

……..

……..

Введение

Глава I

Альбом В. А. Сутугиной как факт литературного быта 1920-х годов

Глава II

Альбом Р. В. Руры как образец «тщеславного» альбома

Заключение

Примечания

Список литературы

Введение

Одной из линий развития культуры является «культура быта». Проблемами быта явления культуры занимались Ю. Н. Тынянов, В. В. Виноградов, в. М. Жирмунский, В. Э. Вацуро, Ю. М. Лотман. В статье «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». Ю. М. Лотман поставил вопрос о поэтике поведения человека как одной из важнейших типологических характеристик культуры. Литературно- бытовой альбом – историко-культурное явление русской жизни XVIII-XX веков. Прямое назначение альбома – быть собранием весьма разнородных записей, принадлежащих или адресованных его владельцу.

На сегодняшний день нет ни одного монографического исследования, посвященного анализу альбомной лирики XX века. Это связано с тем, что таких альбомов немного. Как правило, они находятся в частных коллекциях или в закрытых архивах, недоступных широкому кругу читателей. Сами альбомные записи носят частный характер и не представляют интерес для широкой аудитории. Прежде всего, альбомы являются свидетельством культурной жизни эпохи, а уже потом – фактом литературы. Альбомы – своеобразные сборники. Существование и активное бытование подобного материала в начале XX века обуславливают необходимостью его изучения.

Альбом, по замечанию Ю. М. Лотмана, был важным фактом «массовой» культуры второй половины XVIII –первой половины XIX века. В это время связь альбома с альманахом и рукописной книгой очевидна. Впоследствии эта связь утрачивается. В XX веке рукописный альбом оказался вытеснен альбомом фотографическим.

Как правило, альбомная лирика ограничена в своих темах, очень часто она предполагает заданность в обращении к определенным событиям, владельцу. В альбомах происходит соприкосновение поэзии и быта, практически поэзия вырастает из быта, определяет, уточняет, эстетизирует его. В XIX веке альбом из факта низовой семейной культуры становится достоянием великосветской моды.

В XIX веке развитию альбомных жанров способствует появление женских библиотек. Традиция ведения домашних альбомов приходит в Россию из Германии через французскую культуру. В 1820 году в журнале «Благонамеренный» появилась статья П. Л. Яковлева, посвященная альбому как факту культуры. Она и называлась «Об альбомах» и носила хвалебный характер. В этой статье впервые была предпринята попытка осмыслить роль, которую играл альбом в русском обществе начала XIX века. Любопытными представляются следующие выводы: во-первых, альбомы ввели в употребление женщины; во-вторых, посредством альбомов в обществе осуществлялось приобщение к литературе, и вырабатывался вкус к чтению и письму.

В первой половине XIX века увлечение альбомами стало всеобщим. Появилась мода подписывать альбомы, что помогало восстановить историю владельца. В это время можно говорить о разных типах альбомов. Такое разнообразие домашней рукописной литературы предполагает возможность ее классификации. П. Л. Яковлев дает следующую классификацию альбомов начала XIX века, которая не утратила значения и в веке XX. Альбомы в зависимости от возраста, профессиональных и иных интересов владельцев разделяются на:

- Альбомы тщеславия;

- Альбомы спекуляторов;

- Альбомы артистов;

- Альбомы литераторов;

- Альбомы женщин;

- Альбомы девиц;

- Альбомы мужей;

- Альбомы молодых людей;

- Альбомы ученические.

Во второй половине XIX века появляются семейные альбомы (альбом семьи Аксаковых) и, как их вариант, альбомы «педагогические», содержащие полезные советы дочерям (альбом Даргомыжских).

Большую известность получили альбомы К. Я. Яниш, С. Д. Пономаревой, А. П. Елагиной, А. П. Керн, А. А. Олениной, П. А. Бартеневой, А. Д. Амабелек, Е. А. Сушковой, сестре М. А. и А. А. Протасовых, П. А. Вяземского, П. В. Толстой, Е. А. Карамзиной, М. П. Баратаева, В. И. Панаева.

В поэзии XIX – начала XX веков присутствовали попытки осмыслить значение альбома в рамках культурной традиции. Появляются альбомные стихотворения Е. А. Баратынского. В одном из них он говорит о необходимости девушкам иметь альбомы, чтобы не забыть имена своих поклонников («В альбом», 1821); в другом называет альбом кладезем воспоминаний, «заветные» строки альбома скрашивают дни старости , дни на чужбине, в разлуке с товарищами и возлюбленными («В альбом», 1819). В последнем альбомном стихотворении Баратынского альбом сравнивается с кладбищем (« В альбом», 1829), пестрые листы альбома являются памятниками прошлой жизни. Вступая в диалог с Баратынским, В. А. Жуковский вписывает в альбом К. П. Яниш следующую запись: «Поэт наш прав: альбом – кладбище…» (1831). Всем, пишущим в альбом, Жуковский дает характеристику добровольных мертвецов. Для самого поэта альбомная страница – желанное место погребения.

Стихотворение В. А. Жуковского <Альбом> (сер. 1820-х годов), написанное на отдельном листе без заглавия и даты, содержит экспозицию «для поэтической рефлексии о характере современного альбома»1. Начинается оно с восхваления альбома и его создателя: «Тот истинный мудрец, кто выдумал альбом!». И хотя в последних строках альбомного экспромта возникают иронические ноты, в них же появляется точное определение назначение альбома – сохранение памяти через альбомные записи.

В противоположность В. А. Жуковскому стихотворение А. С. Пушкина «И. В. Сленину» (1828) открывается прямым отрицанием альбомной традиции. «Я не люблю альбомов модных…». В этом альбомном послании Пушкин противопоставляет разные типы альбомов: модный альбом ослепителен и спесив, в то время как «альбомы красавицы уездной» безыскусен и прост. Пушкина привлекают дружеские альбомы, каким является альбом Сленина, в котором поэт делает записи, называя альбом «приятным домом» для пишущих.

Сравнение альбома с жизнью было привычным в XIX веке. Так, П. А. Вяземский и сопоставляет исписанный альбом с пестреющими записями:

Альбом, как жизнь, противоречий смесь,

Смесь доброго, худого, пустословья:

Здесь дружбы дань, тут светского условья,

Тут жар любви, там умничанья спесь.

Изящное в нем наряду с ничтожным,

Ум с глупостью, иль истинное с ложным —

Идей и чувств пестреет маскарад;

Все счетом, все в обрез и по наряду;

Частехонько ни складу нет, ни ладу,

Здесь рифм набор, а там пустой обряд…

В начале XX века эту мысль о роли альбома в обществе продолжают в своих стихотворениях В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, М. И. Цветаева. Так, Брюсов, как и Вяземский, задается вопросом: «Что наша жизнь?» («В альбом», 1910) — и отвечает: «Альбом». М. Цветаева делает альбом достоянием литературы и, следовательно, широкого круга читателей, называя свою первую поэтическую книгу «Вечерний альбом» (М., 1910). В первой альбомной надписи объясняется позиция лирической героини – быть стихом в альбоме («Надпись в альбом»). В ответной реплике Волошин обращается к автору с вопросом: «Почему «альбом», а не «тетрадь»?» («К Вам душа так радостно влекома!..», 1910). Смысл этого вопроса риторический, так как ответ пишущему известен: стихотворения, оформленные в виде альбома, помогают читателю, разгадать автора-героиню. Тот же Волошин в «Обликах» констатирует уход альбома как факта прошлой культуры: «Альбомы нынче стали редки…» (1912).

В начале XX века особой популярностью пользовались в поэтических кругах альбомы Н. Львовой, Р. Хин, М. А. Новицкой. На сегодняшний день большая часть сохранившихся альбомов содержится в собрании Пушкинского Дома.

Достаточно серьезные изменения альбомная культура испытала в 20 – 30-е годы XX века. Эти изменения связаны с множеством факторов: смена социального статуса, образовательный уровень владелицы альбома, ее художественный вкус, изменился и культурный быт страны.

В качестве материала для анализа альбомной поэзии XX века нами были выбраны два альбома, один из них принадлежал В. А. Сутугиной, другой – Р. В. Руре. Основаниями для такого выбора послужили следующие моменты: тексты этих альбомов опубликованы и прокомментированы; оба альбома создавались одновременно и в одной среде, что представляет определенный интерес. В соответствии с классификацией П. Л. Яковлева альбом В. А. Сутугиной относится к типу альбомов литераторов, в то время как альбом Р. В. Руры принадлежит к числу тщеславных альбомов, которые представляют собой коллекцию автографов знаменитых людей. И, наконец, оба эти альбома возникли в рамках кружковой литературы издательства «Всемирная литература».

Само издательство, созданное М. Горьким в 1918 году, просуществовало вплоть до 1924 года. Как свидетельствуют современники, «фактически вся творческая интеллигенция Петрограда участвовала в работе издательства».2 Это литературное объединение унаследовало исчезающий уклад дореволюционной литературной жизни, непременным атрибутом которого был салон. Подобное положение дел обусловило бытование кружковой литературы, зафиксировавшей сцены из жизни издательства (Е. И. Замятин «Краткая история «Всемирной литературы» от основания до сего дня», А. А. Блок «Сцена из исторической картины «Всемирная литература» и др.»).

Одновременно с такого рода текстами возникают записи, собранные в альбомах К. И. Чуковского, Д. С. Левина, В. А. Сутугиной, Р. В. Руры. В этих образцах «домашней» литературы запечатлен быт издательства с разных точек зрения, что объяснялось характером владельца альбома и тем социальным положением, которое он занимал в издательстве. Так, К. И. Чуковский был сотрудником издательства, Д. С. Левин заведовал в нем хозяйственной частью, В. А. Сутугина занимала должность секретаря, а Р. В. Рура служила буфетчицей. В общем контексте альбомных записей воссоздаются факты из быта петроградских литераторов. Альбомные автографы А. А. Ахматовой, В. М. Алексеева, А. А. Блока, Н. С. Гумилева, М. Горького, Е. И. Замятина, В. А. Зоргенфрея, Г. В. Иванова, И. Ю. Крачковского, Н. А. Оцупа, Ф. Сологуба, В. Шилейко, Ю. Щуцкого и других воссоздают характеристики сотрудников.

Т. А. Кукушкина определила альбомы В. А. Сутугиной и Р. В. Руры как пьесы, воссоздающие сложную картину бытования «Всемирной литературы». В соответствии с таким определением каждая запись (или автограф) являются репликами единого текста.

Сохраняя определенную автономность, издательство «Всемирная литература» объединила многих представителей творческой интеллигенции, оппозиционно настроенных к новой советской власти. К. Л. Зелинский определил «Всемирную литературу» как «артель поэтического труда».3 Борьба за культуру, а точнее, за культурное наследование (не случайно работа издательства оценивалась как «крестовый поход 4) в условиях петроградской действительности велась одновременно с повседневной борьбой за физическое выживание. Таким образом, два плана жизни (творчество и быт / возвышенно –небесное бытие и прозаически-земное существование) оказались слиты воедино. Изменение жизненных ценностей отразилось как на той, так и на другой стороне жизни, о чем свидетельствует альбомная поэзия 1920-х годов. С этой точки зрения альбом становится равноправным литературным текстом, памятником определенной эпохи.

В 20-х годах прошлого века жизнь в Петрограде становится невыносимой: обострившаяся экономическая ситуация приводит к трагическим противоречиям в среде творческой интеллигенции. Альбомные записи позволяют реконструировать условия жизни литераторов в этот период. Незначительные издательские возможности и цензурные ограничения официальных издательств компенсируются возможностью свободно и самостоятельно выражать свои мысли на страницах «домашних» альбомов. Литераторы были лишены элементарных прав, предоставляемых лицам других профессий. В свете этого, как считают Т. А. Кукушкина, альбомы сотрудников «Всемирной литературы» — «явление необычное для жесткого послереволюционного времени»5 , но , с другой стороны, это явление вполне органично для коллектива издательства, представляющего собой совершенно особый мир, своего рода творческое содружество.

Цель нашей работы заключается в анализе альбомных записей 1920 годов на примере альбомов В. А. Сутугиной и Р. В. Руры.

Исходя из поставленной цели, задачи можно сформулировать следующим образом:

— определить состав альбомов В. А. Сутугиной и Р. В. Руры как единого текста;

— рассмотреть особенности альбомной поэзии начала XX века;

— сравнить записи, сделанные в альбомах В. А. Сутугиной и Р. В. Руры, с альбомной традицией XIX века;

— выявить моменты быта издательства «Всемирная литература», отраженные в альбомах сотрудников;

— обозначить функции данных альбомов.

Структура работы продиктована поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, в которых последовательно анализируются альбомы В. А. Сутугиной (первая глава) и Р. В. Руры (вторая глава), заключения, примечаний и списка литературы.

Глава I

Альбом В. А. Сутугиной как факт литературного быта 1920-х годов

Первый из рассматриваемых нами альбомов принадлежал секретарю издательства «Всемирная литература» Вере Александровне Сутугиной (1892-1969). В. А. Сутугина происходила из семьи русских интеллигентов, ее отец был преподавателем Санкт-Петербургского университета. Сама Вера Александровна окончила Высшие Бестужевские курсы и Археологический институт. За время работы в издательстве она выполняла работу секретаря Коллегии экспертов и редколлегии журналов, выпускаемых «Всемирной литературой» («Восток», « Современный Запад»), впоследствии она становится личным секретарем заведующего издательством (сначала А. М. Тихонова, потом – М. Горького).

В мемуарных воспоминаниях и записях сотрудников издательства Сутугиной отводится роль знаменоносца (И. Крачковский), адепта (А. Тихонов), хранительницы очага (М. А. Кузмин); восхваляются ее положительные качества (ум, образованность, талант человеческого общения, щедрость). В рождественской «Кантате» (1923) М. Кузмина имя Сутугиной на фоне других участников не названо, но безымянный образ девы-хранительницы, оберегающей издательство, прямо указывает на нее:

Из дев на всю обитель

Одну лишь мы храним.

К. Н. Чуковский даже по прошествии многих лет писал в. А. Сутугиной: «Помню, что все мы, «всемирные литераторы», относились с глубочайшим почтением к Вашей квалифицированной, умной работе, к Вашим энциклопедическим знаниям, что Вас – Вашу своеобразную духовную личность любили и академик Ольденбург, и акад<емик> Алексеев, и Лозинский, и Замятин, и Тихонов».6

«Всемирная литература» являлась не только и не столько издательством в общепринятом значении этого слова, сколько союзом единомыслящих творческих людей, объединенных по принципу «Арзамаса». И в том, и в другом литературном обществе царил дух свободного творческого общения. Как и арзамасцы, «всемирные литераторы» имели шутливые прозвища: Тиша (А. Н. Тихонов), Замутий (Е. И. Замятин), Корней (К. Н. Чуковский), Витийственный Аким (А. Л. Волынский), Максим (М. Горький). Подобные прозвища были и у Сутугиной: аллегорически она была представлена в образе Фидеи, что в переводе означает «верная». На выбор данного образа повлияла семантика имени: Вера -> верная.

Домашнее, уменьшительно-ласкательное имя Сутугиной – Вива. Возможно, оно представляет собой заздравное пожелание, имеющее связь с латинским viva – «да здравствуйет». На страницах альбома домашнее «Вива» соперничает с официальным именем Вера (как вариант уважительного преклонения – Вера Александровна). Однако и от имени Вива образуется уменьшительно-ласкательное «Вивинька» появившееся уже в первой записи, открывающей альбом.

Поскольку в издательстве господствовал не серьезный канцелярский дух, а шуточная стихия, в записях, касающихся В. А. Сутугиной, присутствует не только сакрализирующее ее образ (Вера- символ веры), но и профанирующее начало. Так, например, в противоположность к. Н. Чуковскому, восхищающемуся умом и образованность. Веры Александровны, Ф. Сологуб называл ее зеленой ослицей, тем самым подчеркивая обратные качества.

В «домашней литературе» издательства с именем Сутугиной связаны два самостоятельных сюжета: в пьесе В. А. Зоргенфрея «Ежегодник «Всемирной литературы» Сутугина выведена в образе дворовой девки Верки, сидящей секретарем перед кабинетом Тихонова и не понимающей ситуацию; в пьесе М. Н. Рыжкиной и А. И. Оношкович-Яцыны «Рука Всевышнего издательство спасла» разворачивается сюжет спасения секретаря, когда все литераторы встают на ее защиту.

В частушках 1920-х годов на фоне разрушающегося быта, когда многие из сотрудников издательства уезжают за границу Сутугина («тетя Вера») остается единственной утешительницей:

Ходит каждый кошкой злой,

Кошкою серою,

Мы утешены одной

Тетей Верою.

Судьба самой Веры Александровны сложилась трагически. Уже после закрытия издательства в 1931 году она была арестована и выслана из Ленинграда, реабилитирована в 1956 году. Пребывая в ссылке, она пишет воспоминания о годах работы в издательстве, которые остались незавершенными. Возвращается в Ленинград она только в 1961 году. На протяжении долгих лет Сутугина ведет свой альбом, который был начат в январе 1920 года, а последняя запись в нем сделана в сентябре 1967 года. Записи, относящиеся к годам работы во «Всемирной литературе», датируются концом сентября 1921 года – 30 сентября 1923 года.

В литературных кругах альом В. А. Сутугиной стал известен под названием «Сутучоккалы» (по аналогии с альбомом К. и. Чуковского – «Чукоккала»). После смерти владельцы несколько лет альбом хранился у ее сводного брата П. А. Тюленева, а в 1973 году был приобретен Пушкинским Домом. Описание альбома сделано Т. А. Кукушкиной в 1997 году, но только в 2002 году он был опубликован в «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома».

Открывается альбом В. А. Сутугиной целой серией поздравительных записей ко дню Ангела – 30 сентября 1921 года, причем даты поставлены в старом (17/9 – В. И. , «17 сент.» — В. Алексеев, «в 17-ый день сентября» — Ю. Щуцкий), так и в новом стиле (30 сентября – В. Шилейко, А. Ахматова). Особенно интересны двойные даты (17/30 сент. – Б. Сильверсван, И. Крачковский). Примечателен факт, что поздравления вписываются не по случаю дня рождения, а по случаю дня Ангела. В этот день празднуют свои именины Вера, Надежда, Любовь и София.7 Возводя имя «Вера» к слову «вера», отмечается, что Вера Александровна – добрый ангел –хранитель издательства. В этом контексте день ангела приобретает дополнительный оттенок – день Ангела-Веры. Это сопоставление отсылает к альбомным записям XIX века, в которых сравнение девушки (владелицы альбома) с ангелом было традиционным. В 1921 году празднование дня Ангела вступает в противоречие с настоящей культурной традицией. Записи, сделанные в альбоме В. А. Сутугиной 30 сентября 1921 года, разнородны. В рамках альбома, с одной стороны, возникают возвышенный, с другой, — шутливо-иронический образ хозяйки, сакральные элементы чередуются с профанными.

Альбомы, как правило, заполнялись в хронологической последовательности. Имело значение место, на котором делалась запись. Согласно классической альбомной традиции, первая страница в альбоме часто оставалась незаполненной. Считалось, что она предвещает заполнившему какое-либо несчастье, вплоть до смерти. На первой странице в альбоме В. А. Сутугиной сделана следующая запись: «Дорогой Вивиньке в день Ангела» (Л.2)8 . Сделавший эту запись пожелал остаться неизвестным, поставив только свои инициалы – В. И. Исследователями так и не установлено, кому принадлежит этот автограф. Отсутствие полного имени, как нам кажется, можно объяснить несколькими причинами: во-первых, возможным следованием альбомной традиции XIX века; во-вторых, желанием остаться неизвестным широкому кругу лиц, читающих альбомные записи. Сама запись свидетельствует о том, что ее автор – близкий Вере Александровне человек, на что указывает обращение «дорогой Вивиньке». Эта традиционная поздравительная запись задает первую тему альбома, что подтверждают последующие записи.

Со второго листа в альбоме помимо словесных надписей появляются рисунки, причем рисунок первичен, а тексту отводится сопроводительная роль. Первый рисунок изображает стоящего задом слона. На первый взгляд, фигура диссонирует с общим потоком комплиментарно-поздравительных записей, но последующая надпись дает необходимые пояснения: «Этого слона я нарисовал единственно из почтения к Вере Александровне» (В. Шилейко) (Л. 2). По духу надпись и рисунок несут противоположные смыслы, если рассмотреть сам рисунок с иной точки зрения: фигура стоящего задом слона очень похожа на фигуру наклонившейся женщины. В этом случае рисунок может быть отнесен к жанру изобразительных «обманок», настраивающих зрителя на двойное восприятие: за одним планом находится второй. Такого типа рисунки создают и двойное настроение: серьезность – смех. Их задача – низвести до профанного смысла вполне серьезные вещи. Рисунок слона в альбоме Сутугиной задает пространство альбомной игры.

Сопровождающая рисунок надпись, действительно, приличествует дню ангела и утверждает единственную точку зрения =- слон нарисован исключительно из почтения к владелице альбома («единственно из почтения»). Почтительность проявляется также и в именном варианте обращения: Вера Александровна, а не Вивинька. На этом же листе поставлен автограф Анны Ахматовой, который можно воспринять как согласие с записью мужа (В. Шилейко). Таким образом, эти два автографа представляют собой единое целое.

Принимая во внимание, что В. К. Шилейко был исследователем ассирийской и вавилонской культуры, понятно, почему в качестве поздравительного рисунка был избран слон. С образом слона с древних времен связывались положительные начала: он был эмблемой силы, долголетия, процветания, счастья. Древние изображали веру в виде слона, думая, что это животное поклоняется солнцу. В восточной традиции слона воспринимали как символ духовного знания и стабильности. Ганеша – бог счастья с головой слона, считался покровителем мудрости и литературы. Все приписываемые слону качества можно рассматривать как пожелания имениннице. Можно также предположить, что с образом слона связывалось тотемистическое представление: слон как покровитель литературы вообще и издательства «Всемирная литература», в частности. В этом плане необходимо отметить еще один значимый факт: поскольку слон почитался как священное животное, он всегда изображался спереди или сбоку. Стоящий задом слон аллегорически указывал на положение литературы в обществе первых десятилетий XX века.

Тема «слона» продолжена и в других записях. Так, в записи исследователя иранской литературы, Е. Э. Бертельса (Л.5), упоминается «поза слона» — одна из поз йоги – и человек, восседающий в этой позе, т. е. сам автор данной записи. Необходимо заметить, что и здесь сакральное начало низводится до профанного: «поза слона» подается как фирменное блюдо, объяснить которое автор не пытается, а отсылает к Ю. К. Щуцкому и В. А. Эберману, делая специальную оговорку. Автор ссылается на них как на посвященных в «братство слона». Если принять наши прежние предположения, то и в данном случае слон будет непосредственно связан с литературой. Тогда образ человека, сидящего в позе слона, несет в себе метафорическое осмысление образа литератора, а «братство слона» — само издательство «Всемирная литература». В пору голода и трудного финансового положения только «поза слона» — созерцательная поза – помогала выжить, поэтому и считалась фирменным блюдом. Не случайно поэтому, что тема еды становится центральной в альбомной традиции первых десятилетий XX века. В альбоме В. А. Сутугиной речь идет не о земной пище, а о духовной.

Традицию рисуночного письма продолжил на страницах альбома филолог-сканадлист Б. П. Сильверсван. На своем рисунке он изобразил плывущего в лучах солнца лебедя. Подпись под рисунком вводит элемент куртуазности: «Рыцарь Солнца» (Л. 31) и «Благодарный и любящий лебедь» (Л.3) Обе подписи, с одной стороны, объясняют рисунок, и сам рисунок являются составляющими частями шарады: в переводе со шведского silver – серебряный, svan –лебедь. Сам себя Сильверсван возводит в Рыцари солнца, т.е. Веры Александровны, которая выступает в роли Прекрасной Дамы.

В свете куртуазной традиции непременным атрибутом рыцаря был герб – именно эту роль и выполняет рисунок. Рисунок Б. П. Сильверсвана имеет двойственную природу. Лебедь указывает как на мужское начало (атрибут бога поэзии аполлона), так и на женское (атрибут богини любви и красоты Афродиты). Называя себя рыцарем солнца, автор записи подчеркивает, что лебедь принадлежит к числу солярных символов. Во второй подписи, сопровождающей рисунок, на первый план выступает лебедь. Таким образом, в отношении Прекрасной Дамы Сильверсван выступает в роли рыцаря- лебедя – Лоэнгрина.

В последующих записях образ Прекрасной Дамы будет варьироваться в зависимости от традиций той культуры, «от имени» которой выступает пишущий. Последующие альбомные записи вступают в диалог с предыдущими. Первым рисунок как вариант альбомного письма задает В. К. Шилейко, к нему присоединяется Б.П. Сильверсван. На тему рисунка рассуждают И. Ю. Крачковский и В. М. Алексеев. В рамках этого диалога каждая запись становится репликой и новым поворотом в теме.

На четвертом месте записаны посвящения В. А. Сутугиной, сделанные рукой востоковеда- исследователя арабской культуры. Игнатия Крачковского. Им предшествуют следующая запись, объясняющая отсутствие рисунка: «Рисовать ислам запрещает – это – во-первых, рисовать не умею – это во-вторых, а поэтому ограничиваюсь пожеланиями и неожиданным автографом» (Л.4). Эта запись указывает на отход от рисунка и установление словесной доминанты. Причем, система доказательств выстраивается от общего утверждения к частному утверждению: запрет рисовать оправдывает неумение. Однако неожиданный автограф вступает в противоречие с предыдущими абсолютными положениями: выполненный на арабском языке, он становится частью рисуночного письма. Арабская вязь представляет собой вариант «китайской грамоты», непонятной для непосвященных. Поскольку никакого перевода к оригиналу не прилагается, эта запись вписывается в общий контекст рисунков.

В переводе А.А. Долининой посвящение Сутугиной выглядит следующим образом:

Принадлежность к женскому роду не порочит имени солнца,

А принадлежность к мужскому роду не придает славы месяцу.

Если ты превосходишь всех людей, среди которых находишься,

То ведь мускус составляет часть крови газели.

В рамках альбомной лирики это стихотворение также можно отнести к разряду комплиментарных. Сам Крачковский «спрятался» под псевдонимом Ватрослав, что в переводе с арабского, означает «струна славы». В самом посвящении есть упоминание о солнце, которое связывается с женским началом. В этом четверостишии указывается на очевидное превосходство Веры Александровны, но подается это не как исключительное событие, а как вполне естественное положение. В последней строке содержится упоминание о газели – этот же образ возникает в записи в. А. Эбермана, которая посвящена кузине с газельими глазами (Л.6). Сравнение с газелью, с одной стороны, говорит о качествах Веры Александровны, с другой – показывает теснейшую связь между учителем (И. Ю. Крачковский) и учеником ( В. А. Эберман). Газель в восточной культуре считалась воплощением высшего существа, духовным идеалом. Выделенная особая деталь во второй записи – газельи глаза – символизируют созерцательную жизнь.

Таким образом, и слон, и газель – животные, связанные с покоем, созерцанием. Востребованные из разных культурных традиций, они характеризуют предмет изображения одинаково.

Проанализированные выше записи органично продолжают комплиментарное стихотворение, написанное Б. Я. Владимирцовым на монгольском языке. В отличие от предыдущих автографов этот текст не сопровождается ни переводом, ни указанием на автора. Эта запись, выполненная на одном листе с записью Крачковского, вписывается в единый «рисуночный» текст. В соответствии с особенностями монгольской поэзии, указание на автора содержится в последней строке. Стихотворение (а, вернее, «благопожелание») принадлежит Балдуру, что в переводе означает «медоточивый» и указывает скорее на творца, чем на его имя. Таким образом, автор отходит на второй план с целью расточить медоточивые слова в адрес «прекрасной» Верочки, кому и адресовано пожелание. Надпись Владимирцова вступает не только в диалог, но и в полемику с надписью Крачковского. Если в первом случае превосходство адресатки воспринимается как само разумеющееся, то во втором оно подается исключительное явление:

Прекрасным появлением

Пусть процветаешь ты.

Немыслимо великим образом

Появляешься, как свет луны.

Сравнение Сутугиной с лунным светом вписывается в общее представление о влиянии луны на жизнь женщины. Появление луны (смена лунных фаз) является символом вечной молодости, что соответствует пожеланию процветать.

Надпись китаиста Василия Алексеева (Л.4) продолжает развивать тему рисунка. В записи обыгрывается само понятие «рисунок»: рисовать можно не только рисунки, но и иероглифы. К этому же способу «рисования» иероглифов прибегают Ю. Щуцкий, В. Шилейко и Е. Бертельс. Но, в отличие от двух предыдущих автографов, автограф Алексеева, помимо китайского оригинала, сопровожден переводом и личной подписью. В соответствии с законами китайской традиции, в надписи выражается почтение пишущего тому лицу, кому адресованы «поздравительные» иероглифы, пожелание счастья и долголетия даны в гиперболизированном виде («Миллионы счастья да приблизятся к Вам!», долговечность сравнима с Южно-Китайскики горами), после словесного пожелания всяческих благ следует ритуальный поклон. Все эти моменты (почтительное приветствие, пожелание, поклон) являются частями придворного этикете и составляют основу общения с чужестранцами.

В диалог с надписью В. Алексеева вступает надпись на японском языке, сделанная его учеником, Юлианом Щуцким, оставившим свои «поздравительные» иероглифы (Л.5). Композиционно на страницах альбома эти записи располагаются параллельно друг другу, что еще больше показывает их внутреннее родство: иероглифы располагаются справа, перевод – слева от иероглифов, подпись – снизу. Обращаясь к традициям японской культуры, Ю. Щуцкий не просто делает прозаический перевод, а создает его, ориентируясь на особенности японской поэзии. За ясностью и простотой строк скрывается сложнейший мир мыслей и чувств: белые хризантемы становятся источником радости.

Частично стихотворение Щуцкого напоминает японскую танку, в целом же его можно отнести к жанру «длинных песен», не ограниченных размером. Традиционно восточная поэзия пользуется ограниченным количеством эпитетов и метафор. Как правило, эти средства выразительности постоянны и сопровождают устойчивые образы. Например, у Щуцкого используется сравнение белых хризантем с инеем.

Тема природы – одна из центральных в японской поэзии, а так как человек неотделим от природного мира, природа являет зримый образ его души.

Щуцкий использует прием «специальных строф», позволяющий в цветении хризантем увидеть приближение зимы. Дважды повторенное словосочетание «белый иней» в первом случае является сравнительной характеристикой цветов хризантем, во втором – предвестником снега.

Упоминаемая в стихотворении хризантема, исходя из «языка цветов», в Японии является символом долголетия и радости, возможно потому, что этот цветок, в отличие от других, продолжает цвести даже зимой. Поэтому принесение в дар хризантемы означало пожелание долгих лет жизни.

Для того чтобы убедиться в точной стилизации японского текста, можно привести несколько примеров из японской классической поэзии, где возникает образ хризантемы:

Луна… Хризантемы… В придачу к ним

Клочок небольшого поля.

Пьет свой утренний чай

Настоятель в спокойствии важном.

Хризантемы в саду.

Рушит старуха рис.

А рядом – знак долголетия –

Хризантемы в цвету.

Помимо долголетья с хризантемами связаны покой и созерцание. Таким образом, в рамках альбома ведущее созерцательное настроение выражается не только зооморфными, но и флористическими образами-шифрами.

Подпись же, сделанная под иероглифами, уже не принадлежит восточной традиции, наоборот, она представляет собой стилизацию летописного текста:

Старец угрюмый Юлиан Щуцкий

Начертал он грамотою японскою

В лето от Рождества Христова

1921-ое, в 17-ый день сентября. (Л.5)

Если учесть, что Ю. Щуцкому в 1921 году исполнилось 24 года, то определение «старец угрюмый» звучит иронично. Однако пребывание в образе старца в свете традиции прямо указывает на его мудрость, а не на возрастные лета.

«Разрывает» иероглифические надписи В. Алексеева и Ю. Щуцкого уже упоминающаяся шутливая надпись Е. Бертельса (Л.5). На первый взгляд, его запись представляет собой чудовищное нагромождение текстов, написанных на русском, в который входит французская фраза, и иранская языках, сопровождаемых иероглифами. Первая часть записи звучит так: «Рисую specialite de maison» (фирменное блюдо). Рядом с ней изображена симпатичная мышка; расположившийся под ней иероглиф изображает позу слона. Такой параллельный рисунок указывает на заведомо несовместимые образы: мышь – слон (маленькая мышь приводит в трепет огромного слона). Принимая во внимание, что восседающими в позе слона являются «всемирные литераторы», то роль мыши отводится секретарю.

Вторая часть надписи, выполненная на персидском языке, представляет собой словесную игру:

Я не помню ни одного бейта. Я невежда.

Поэтому я ничего не могу написать.

В этих двух строчках уже содержится несколько явных противоречий. Во-первых, автор утверждает, что не помнит ни одного бейта, но создает ничто иное, как бейт (двустишие); во-вторых, он прямо называет себя невеждой, хотя в полной записи демонстрирует знание нескольких языков; в-третьих, здесь утверждается, что он ничего не может написать, а в полной записи выдает эту надпись за стихи. Подобные тексты расширяют рамки альбомной игры, основанной на шутливом пародировании собственного образа. Данный текст не является комплиментарным, и хотя в нем отсутствует дата, можно точно сказать, что и он написан в день ангела Веры Александровны, т.е. 30 сентября. На это указывают две обрамляющие его надписи, Алексеева и Щуцкого, датированные этим днем. В остальном же запись Бертельса укладывается в альбомную традицию, начатую другими авторами: возможно, что в его текстах эти два плана – рисунок и стихи – не разделяются композиционно, а слиты в единое целое.

Отличие этой записи от всех остальных в альбоме Сутугиной в другом: это единственный текст, сопровождающийся примечанием, задает альбомную интригу. Внизу под рисунком мыши и таинственным иероглифом сделана приписка: «Об этом прошу спросить у fr ей» (Л.5). При этом, однако, не разъясняется, о ком идет речь. Т. А. Кукушкина возводит это слово к шуточным прозвищам Щуцкого («Фра I) и Эбермана («Фра II), восходящим к фифанскому названию египетского бога солнца Ра (Фра). Ей же предпринята попытка выявления фонетических соответствий. Принимая во внимание этот факт, круг обладающих тайной увеличивается: ими могут быть В. А. Зоргенфрей или А. А. Фрейман. Нам, кажется, что предположения исследователя и в первом, и во втором случае неверны.

Ошибочность выводов, на наш взгляд, кроется в том, что Т. а. Кукушкина стремится найти конкретного человека, к кому обращена приписка Бертельса. Поиск ведется на основании именного сходства, будь то фамилия или шуточное прозвище. При этом не учитывается тот факт, что как первое, так и второе, скорее всего, пишутся с заглавной буквы. В записи Бертельса буква строчная, к тому же приписанная после апострофа частичка «-ей», может являться окончанием какого-то слова во множественном числе. Принимая во внимание это положение, круг поисковиков пойдет в ином направлении. Из этого следует, что приписка отсылает не к одному человеку (хранителю тайны), а ко многим, или нескольким людям. Учитывая, что первая часть слова написана на европейском языке, оно должно быть известно, так как имеет общепринятое сокращение и не может быть понято и без дополнительных комментариев. Восстанавливая целое понятие, можно принять в качестве исходных два варианта: французское слово «frère» (брат) и английское слово «frande» (друг). Прибавляя вторую часть, наиболее вероятностным оказывается второй вариант: frande+ ей -> freй. В данном контексте приписка Бертельса отсылает к друзьям, т.е. к сотрудникам «Всемирной литературы». По сути, сама надпись, принадлежащая Бертельсу и составленная на пяти разных языках, представляет собой микромодель самого издательства, в основе которого лежали братско-дружеские отношения.

Именно в этом плане прочитывается надпись В. Эбермана (Л. 5 об., Л. 6), подписавшегося «Кузен В. Э.». Сама запись содержит следующее обращение к В. А. Сутугиной: «Привет Вам, кузина с газельими глазами». В самой записи утверждается не физическое, а духовное родство. Автор прячется за маской «Зухлуля пустыни», т.е. волка. И, как следствие, этот же образ возникает и далее – в записи Н. Оцупа (Л.6 об.) появляется «волк любви». Этот текст написан на латинском языке и представляет собой пародийное подражание стихотворению древнеримского поэта Катулла. В альбоме Оцуп выдает стилизацию за подлинный автограф, отмечая: «Из Катулла, неизданный отрывок». Чтобы было достовернее, Оцуп в приписке указывает, что у Катулла, имеется вариант начала стихотворения: «o Vera!», что непосредственно указывает на адресатку послания. В данном отрывке его заменяет puella –«девушка». Дальнейший текст изобилует прилагательными в превосходной степени, главными из которых оказываются «прекраснейшая» и «знаменитейшая». Эти определения указывают на главные качества их носительницы – красоту и родовитость.

В записи В. Шилейко на седьмом листе альбома предстает уже собственно ребус – составленная из комбинации рисунков и цифр пословица «Сама себя бьет, коли плохо жнет» (Л. 7). Ниже приведена клинописная запись «Песни о невинном страдальце», что можно связать с предыдущим автографом Н. Оцупа. «Невинный страдалец» — пожранный «огнем любви». Надпись в. Шилейко разрушает общий комплиментарный тон предыдущих записей. Автор записи поднимает тему «превратности вещей», что задает диссонирующее настроение меланхолии. Страдание души выливается в форму стона- «плохо мне, плохо».

Возможно, следующая запись с. Ольденбурга (Л. 7 об.) на санскрите – прямой ответ на реплику В. Шилейко. Философии пессимизма С. Ольденбург противопоставляет один из основных постулатов индийской философии, гласящий: «То есть ты». Подобное представление восходит к учению о реинкарнации, т.е. о преемственных воплощениях / существованиях души. Таким образом, оборачиваясь, человек оказывается лицом к лицу не с чужеродным и враждебным, а родственным началом. В этом и заключается тайна жизни. На столь мудрое индийское изречение А. Л. Волынский отвечает классическим греческим изречением, делая подстрочный перевод: «… Посвященный в тайну жизни не предается печали» (Л. 8). Начальное многоточие указывает на предшествующий фрагмент мысли. Необходимо отметить, что все три выше проанализированные записи относятся к декабрю 1921 года, причем, запись В. Шилейко не имеет даты, но она восстанавливается по окружающим ее автографам (запись Н. Оцупа сделана 30 ноября, С. Ольденбурга – 9 декабря) и сделана между двумя сопровождающимися их датами. Запись Е. Замятина датируется 30 декабря 1921 года, следом за ней идет запись А. Волынского. Этот ряд записей задает «новогодний» контекст альбома, в рамках которого возникают темы жизни и смерти, старого и нового, молодости и старости.

Запись Е. Замятина вводит тему настоящего и будущего: «Не будь такой хорошей: это всегда лучше» (Л. 7 об.). Эта надпись, с одной стороны, включается в контекст общих размышлений, с другой, — может быть расценена как новогоднее пожелание.

Автографом П. Я. Заволокина открывается собственно поэтическая часть альбома. П. Заволокин – пролетарский поэт – вписывает в альбом В. А. Сутугиной стихотворение «Буря» (Л. 8 об.), которое нарушает общую философскую направленность предыдущих текстов. Центральными в данном стихотворении оказываются романтические мотивы. Возникает формула жизни-борьбы в духе раннего Горького: гордый человек вступает в «отважный бой» со стихией и выходит из него победителем. Автор пишет об этом в полной уверенности за будущий счастливый исход. В первой строфе назывные предложения задают сюжетную ситуацию:

Бушует вихрь. На небе тучи.

Сверкает молния в дали.

В лесу раздался треск могучий,

На море тонут корабли.

Вторая строфа представляет собой описание разыгравшейся на море стихии. Помимо собственных романтических реалий (челнок, рыбак, море), возникают реалии более поздней культурной традиции, в частности, такие более прогрессивные вещи, как корабли и звук сирены. На фоне рыбачьего челнока сирена диссонирует. Такое же противоречие наблюдается и в развитии темы: корабли тонут (исходная ситуация) – челнок не утонет (финальная ситуация). Автор дает этому факту следующее объяснение: рыбак вступает в бой с бурей, поэтому и оказывается победителем.

При сопоставлении с романтическими текстами одноименных стихотворений Е. А. Баратынского (1824) и Н. М. Языкова (1839) можно наблюдать сходные ситуации. Так, у Заволокина первая строфа совпадает с описанием бури у Баратынского:

Завывала буря, хлябь морская

Клокочет и ревет, и черные валы

Идут, до неба восставая,

Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.

Одинаков и общий рисунок их стихотворений – человек вступает в борьбу с волнами.

У Языкова также показана надвигающаяся буря, приметы которой – нависшие над морем тучи, бушевание грозы, водные громады волн. В стихотворении «Пловец» (1829) возникает ситуация, параллельная стихотворению П. Заволокина: пловец (рыбак) вступает в поединок с бурей. Разница заключается только в том, что лирический герой в стихотворении Языква показан в ожидании бури («Будет буря, мы поспорим // И помужествуем с ней»), а у Заволокина рыбак уже вступил в борьбу.

Однако на фоне современных событий 1920-х годов, когда велась ежедневная борьба за выживание, эти образы кажутся отвлеченными…. Поэтому следующее стихотворение Натальи Грушко, представляющее страничку из поэтического дневника (Л.9), демонстрирует иной, в отличие от стихотворения П. Заволокина, вид борьбы. В этом стихотворении развертывается в сюжет один из эпизодов «продуктовых походов». «Лицемерно-грубый век» соединил быт и поэзию: тонкие пальцы держат в руках не лиру, а мешок с продуктами. Хрупкость, воздушность лиры противопоставляется тяжести мешка. На первый план выступают страдания поэта, с уст которого срываются обвинения и молитвы. Первые направлены в адрес «палача»; вторые обращены к стране. Размышления поэта заключены в рамки традиционного романтического сюжета противопоставления поэта толпе. Помимо данного конфликта развивается конфликт государства и личности. Причем, обращение к тирану указывает прямо на И. В. Сталина, хотя имя его не названо:

Жестокий, грубый человек,

Палач певцов, палач поэтов,

В наш лицемерно-грубый век

Я здесь зову тебя к ответу.

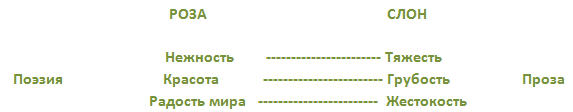

Символом жизни-поэзии становится роза, брошенная под ноги слону. Вновь возникающий здесь образ слона воплощает разрушительную силу. Слон и роза, как символические варианты жизни/смерти противопоставлены по следующим основаниям:

Данные оппозиционные пары позволяют сделать вывод о том, что роза и слон воплощают собой разные сферы жизни: с розой связана область поэзии, со слоном – область быта (прозаические будни издательства).

Запись Б. Кржевского от 10 декабря 1921 года (Л. 9 об.) на испанском языке вводит в альбом В. А. Сутугиной испанскую тему. Двустишие, однако, передают прозаическую мысль:

Кто не курит табак и не пьет вино,

Того дьявол уведет по другой дороге.

Мотив дороги, возможно, перешел в эту запись из предыдущего стихотворения, в котором изображался скорбный жизненный путь. В записи Кржевского возникают две возможные жизненные дороги: первая – путь порока (курение табак, вино), второй, исходя из последующего контекста альбома, — путь любви. Важно отметить, что и по тому, и по другому пути человек идет, сопровождаемый дьяволом. Возможно, что размышления о возможных вариантах земных путей связаны с фигурами как адресата, так и адресанта. Первая дорога – жизненный путь автора записи, вторая – Веры Александровны, поскольку в дальнейших записях тема любви доминирует.

В записи Анны Ганзен, представляющей собой фрагмент стихотворения Г. Ч. Андерсена «Мелодии сердца» (Л. 10), на первый план выступает мотив любовного признания. Клятвы в вечной любви сопровождаются восхвалением и возвеличиванием возлюбленной (царица чувств), содержится указание на божественное провидение:

Тебя само мне небо указало…

Сама запись не позволяет четко идентифицировать фрагмент на предмет того, от лица кого производится это призвание: возможен как мужской, так и женский вариант. На это указывает и «двойное авторство». Перед началом стихотворного фрагмента вписана фамилия Андерсена, подпись и перевод указывают на Анну Ганзен. Таким образом, в первом случае речь идет о любовном признании, во втором – о дружеском поклонении. Второй вариант можно рассмотреть в рамках «сапфического» сюжета, популярного в это время в связи с развитием «женской» поэзии.

Жизнеутверждающая нота перевода А. Ганзен сменяется элегическими настроениями Николая Оцупа («Элегия», Л. 10 об. – Л. 11). Эту элегию можно отнести к разряду кладбищенских, которые были популярны в романтизме. Центральными мотивами в ней становятся мотивы надвигающейся смерти и уходящей жизни, параллельно вводится мотив памяти, поэтического наследия. Каждая строфа стихотворения начинается вздохом разочарования: «О, жизнь моя!» / «О, жизнь» В первой строфе развивается мотив уходя из мира. Жизнь человеческая сравнивается с легкокрылым облаком: умереть – растаять. Жизнь для лирического героя связана с движением, смерть- с неподвижностью. Дыхания жизни окружают после смерти «неподвижную тень» лирического героя. К ним относятся говорливый клен, вьющиеся стаи комаров, мелькание ласточки, жужжание шмеля. Лирическому герою горько сознавать, что после его смерти мир не понесет никакой утраты, мировой порядок не будет нарушен:

И в небе ласточка мелькнет не сожалея,

И не утихнет шмель вокруг цветов шалфея.

На переход героя из одного мира в другой указывает знак «…». До смерти лирический герой тоже находится в движении, причастен бытию. Приметами жизненного пространства оказываются говорливый клен, листья которого по своей форме напоминают сердца, легкий небосклон и проливное солнце. Видение души после смерти принципиально иное: появляются кусты белой сирени, над которыми идет жизнь. Когда лирический герой жил, то его жизнь проходила на земле «под» деревьями, солнцем, небом. Став бесплотной тенью, он парит «над» цветами вместе с комарами, ласточками, шмелями. Живя на земле, взор лирического героя обращен к небу, покинув мир, его взор устремляется к земле, чтобы запомнить мельчайшие детали бытия. Посредством изменения видения меняется и ценностный план, что приводит к размышлениям не только о своей собственной жизни, но и о жизни вообще (II строфа).

Во второй строфе возникает образ могилы, но это не могила лирического героя, а Веронская гробница Ромео и Джульетты. Для переводчика английской поэзии ведущим становится имя Шекспира – поэтому возникает упоминание героев его трагедии. Лирическому герою важно решить вопрос о вечности, что для него связано с вопросом о бессмертии творений. На фоне этих тем вводится мотив посмертной славы. Имя Шекспира не названо ни разу: о нем, как об авторе, говорят вечно живущие образы его героев:

Джульетта! Ромео! Веронская гробница

В цветах и зелени навеки сохранится.

В этом поэтическом образе цветущей могилы объединяются могилы жизни и смерти.

В III строфе лирический герой озабочен вопросом своего творческого наследия. Отвечая на вопрос о том, что оставит поэт, умирая, даются следующие ответы: студенческий трактат, томики стихов, равнодушие, слезы жаркие, «тело тихое». Шекспировский сюжет о великой любви Ромео и Джульетты трансформируется в двойственный сюжет любви лирического героя. При жизни его окружают любовь «ветреной и милой» и охлаждение у «верной и постылой», после смерти ситуация изменяется: любимая равнодушно воспринимает известие о смерти поэта, в то время как «постылая» проливает над гробом жаркие слезы. Сопоставляя земной и поэтический сюжеты, в финале стихотворения лирический герой возвращается к первоначальным образам – клену, солнцу, небу – как устойчивым образным моделям бытия, на что указывают постоянные эпитеты «говорливый», «проливное», «легкий».

Как правило, подобного рода тексты в альбомной традиции сопровождались трогательными рисунками, изображающими могилу или приличествующие случаю кладбищенские символы (крест, венок, рыдающая дева и т.п.). в дано случае рисунки отсутствуют, возможно, потому, что автор стихотворения не так сентиментален. Доминирующим настроением «Элегии» оказывается легкая грусть, а не глубокая меланхолия. В противоположность традиции, в финале появляются радостные ноты, на что указывает восклицательная интонация. Точка зрения героя не концентрируется на бездыханном теле и могиле, наоборот, его взгляд обращен ввысь – к клену, солнцу и небу.

Следующая запись, сопровожденная переводом, выполнена на шведском языке Эрнестиной Вейнбаум (Л. 12). Она продолжает развивать элегические мотивы, но это уже не мотив жизни и смерти, как было в предыдущем стихотворении, а мотив утраты, расставания с возлюбленным. Лейтмотивом является следующая поэтическая строка:

О возлюбленный мой, неужели ты скоро не придешь?

В финале стихотворения оно приобретает новую вариацию:

О возлюбленный мой, неужели ты не скоро придешь?

Весь корпус стихотворения, расположенный между двумя этими фразами, содержит описание оппозиционных пространственных миров, в которых пребывают возлюбленные. На фоне этого противопоставления возникают мотив неразделенной любви, причиной которой являются социальное неравенство: возлюбленный пребывает «в темных углах, в жалких хижинах», возлюбленная царит «в королевских залах». В стихотворении часто выделяются субъективные зоны «я» / «ты». Эмблемой любви служит традиционный образ альбомной поэзии (любовь – неземное чувство). В данном случае этот смысл выражен в следующей поэтической формуле: «мое светлое небо не манит тебя». Тем самым дается понять, что героиня испытывает неземные чувства, в отличие от героя. Таким образом, записи а. Ганзен и Э. Вейнбаум можно рассматривать как диссонирующие варианты в выражении мотива любовного чувства, его финальная строка содержит веру в новую встречу. Мотив ожидания прихода возлюбленного будет доминировать, акцент сделан на временном плане – это долгое ожидание. Но возлюбленный обязательно придет, на это указывают контрастные цвето(свето)обозначения: лирический герой должен преодолеть путь из темных углов к светлому небу. Любовь в контексте этого стихотворения воспринимается как возвышающее чувство.

Любовный мотив продолжает развиваться в записи Михаила Лозинского (Л. 13), написанной на французском языке в форме сонета, посвященного «Мадемуазель Вере Сутугиной». Сонетная форма выбрана не случайно. Во-первых, это строгая поэтическая форма, позволяющая показать мастерство автора, упоминание в последнем имен французских мастеров сонета Ронсара и Эридиа, указывает на поэтическое состязание. Во-вторых, сонет, имеющий адресное посвящение, как в данном случае, призван восхвалять достоинства владелицы альбома.

В сонете Лозинского воспроизводится традиции европейской и азиатской культур. Как элемент античности вводится мотив пира. В данном случае возникает прямая аналогия с жизнью издательства «Всемирная литература»: пир, исполненный гармонией,

…где сходятся

Избранные, чей ум питается лишь красотой,

Не внемля гневному грохоту низменного чрева.

Красота становится главной эстетической категорией этого мира. Помимо внешней красоты воспевается внутренняя красота, вводящая эпический план. Вера Александровна сравнивается с женой Перикла, Аспазией, одной из знаменитых женщин Древней Греции. Постоянный эпитет, которым наделяется героиня, — «лучезарная». Лучезарность героини становится достаточным основанием, чтобы судить о ее красоте. Именно Вера-Аспазия является душой пира избранных, той Прекрасной Дамой, к ногам которой склоняются именные пленники, одним из которых назван Октавио (персонаж комедии испанского драматурга Т. де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость»), другим – китайский писатель Пу-Чи-Фу (настоящее имя – Пу Сун Лин).

И тот, и другой прославились как великие любовники своего времени: европейская любовь – любовь Октавио – пылкая и сияющая; азиатская – любовь Пу-Чи-Фу – «мрачна и скрытна». Однако они оба пленены красотой и умом «лучезарной Аспазии». Важно отметить, что красота – первичное состояние мира, именно красота питает ум и привносит радость в череду унылых дней. Помимо собственно творческого плана в сонете присутствует и второй план, реальный: введенный в текст сонета образ Октавио предполагает упоминание Владимира Пяста, сделавшего перевод комедии де Молина; вымышленный образ Пу-Чи-Фу намекает на китаиста В. М. Алексеева. Таким образом, сюжет сонета развертывается в рамках двойного бытия. Однако двойной план связан не только с поклонниками, но и самой В. А. Сутугиной. Об этом может свидетельствовать пушкинскоеальбомное стихотворение «И. В. Сленину» (1828), в котором, высмеивая модные альбомы, у А. С. Пушкина возникает сравнение владелиц альбома с Аспазией:

Я не люблю альбомов модных:

Их ослепительная смесь

Аспазий наших благородных

Провозглашает только спесь.

Следовательно, «Аспазия» со времен XIX века, является и знакомым именем владелицы альбома, на что намекает Лозинский.

В первом терцете, признавая величие пленников, лирический герой (сам поэт) отмечает, что никто

Не воспел Вашу душу и Ваши волосы в сонете,

Все четырнадцать рифм которого были бы достойны Ваших взглядов.

Соседство в одной строфе «души» и волос символично. Во-первых, в мифологии (в том числе и в славянской) длинные волосы были знаком духовного здоровья. Следовательно, союз «и» подчеркивает не просто единство, но еще и причинно-следственную связь между этими словами. Распущенные волосы указывали на девственность и святость их обладательницы, что явствует из сонетного посвящения. Таким образом, волосы напрямую связаны с индивидуальным духом или жизненной силой человека.

Во-вторых, возможно, это прямая отсылка к сонету Шекспира, воссоздающего портрет Dark Lady. Однако, в отличие от Шекспира, Лозинский выстраивает образный ряд сонета не на отрицании превосходных качеств возлюбленной, а, наоборот, на их утверждении: «Вы, красавица», «И все у Ваших ног». У Шекспира возлюбленная обладает глазами, похожими на звезды, кораллами уст, ее волосы вьются «черной проволокой», также отсутствует и божественный свет на челе. У Лозинского даже четырнадцать рифм сонета поклоняются той, чью красоту они воспевают. Сам поэт, слагающий сонет в честь Прекрасной Дамы, скрывается за псевдонимом «Мишель де Лозински», отводя скромную роль «смиренного» автора. Этот эпитет вписывается в общий мотив поклонения.

Во втором терцете возникает двойственное ощущение: с одной стороны, поэт выражает полное смирение; с другой – ставит себе в заслугу воспевание достоинств предмета своего обожания и выступает как «соперник Ронсара и Эридиа». Немаловажен и тот факт, что, отмечая недостатки своих предшественников, сам поэт тоже не исправляет их. Он так же, как и большинство других поэтов, по традиции, обращается к воспеванию внешнего идеала красоты. Вводя сравнение с Аспазией, поэт тем самым уже указывает на незаурядный ум, образованность и красоту, т. е. на те черты, которыми обладала жена Перикла и которыми обладает Вера Александровна.

Автограф Н. О. Лернера, продолжая тему, начатую М. Лозинским, вводит пушкинские мотивы, что вполне естественно, принимая во внимание род занятий исследователя (Л. 13 об. – Л 14). Текст стихотворения Лернера насыщен пушкинскими реминисценциями. Первая строчка («Мне время тлеть, тебе цвести…») уже является прямой цитатой из стихотворения а. с. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829). В ней можно четко выделить две субъективные сферы («Я»/»ты»), как было и предыдущих текстах, с той лишь разницей, что в данной случае существует отсылка к пратексту, в котором эти пространственно-речевые зоны имеют осбое значение (строе – новое поколение). В случае современном (Лернер – Сутугина) временное соотношение: в 1922 году Лернеру исполнилось 45 лет, Сутугиной – 30. Скорее заданная летмотивом пушкинская строка проецируется на внутренние (душевные) ощущения. Правильность предположения доказывает тот факт, что стихотворение Лернера вступает в диалог не только с пушкинскими произведениями, но и с предшествующим сонетом М. Лозинского. Об этом свидетельствуют начальные строки обоих текстов, описывающих современное существование: «Унылых наших дней…» (у Лозинского), «Влачась в хандре тупой, инертной…» (у Лернера); а также апелляция к Лозинскому во второй части текста.

В основном же поэтика стихотворения Н. Лернера ориентирована на роман в стихах А. с. Пушкина «Евгений Онегин». Изображение образа Веры Александровны в деталях перекликается с образом пушкинской Татьяны Лариной. Эти сходства выявляются по нескольким основаниям. Так, Лернер вслед за Пушкиным обыгрывает имя своей героини: вера- Вера («в доброту лишь веря Веры», «верь, Вера милая»). Другое сходство обнаруживается в разговорном тоне, способах рифмовки, присущих «онегинской строфе». И, наконец, сходство наблюдается в выборе темы и в развитии, подобного рода параллели можно найти в лирических отступлениях, написанных Пушкиным от лица Автора. В частности, это касается фрагмента, посвященного описанию девичьего альбома (гл. IV, XXVII-XXX). У Пушкина он заслуживает определение «великолепный» наряду с мученьем «модных рифмачей». Возможно, запись Лернера продолжает развивать пушкинские образы. Именно на это указывает опыт текстологического сравнения. Особенно ярко сходства видны при сопоставлении IV главы романа в стихах.

У ПУШКИНА У ЛЕРНЕРА

Об альбомах

Вы, украшенные проворно На избалованных листках,

Толстого кистью чудотворной Среди блистательных гостей…

Иль Баратынского пером…

Стихи без меры, по преданью Но снисхождения прошу –

В знак дружбы верной внесены… Своей не позабыл я меры,

…………………………………. И если все-таки пишу,

…………………………………… То в доброту лишь веря Веры.

Как видно, во втором случае Лернер предлагает иное развитеие пушкинской темы. Но и в том, и в другом случае в сознании читающих пушкинские строки возникают как перефраза к имеющимся.

Композиционное построение стиха у Лернера совпадает с XXII строфой IV главы «Евгения Онегина»:

Кого ж любить? Кому же верить …в доброту лишь веря Веры.

Кто не изменит нам один? Кто весел так всегда и мил?

Кто все дела, все речи мерит …Кто так исправен был

Услужливо на наш аршин? В подсчитывании наших строчек?

Кто клеветы на нас не сеет? Кто пошлость ненавидит зло?

Кто нас заботливо лелеет? Кто прям и не играет роли?

Кому порок наш не беда? К кому забавные библо

Кто не наскучит никогда? Несут поклонники на столик?

Призрака суетный искатель, Кто (…)

Трудов напрасно не губя, Порой ругнет вас сгоряча

Достопочтенный мой читатель! Тебя хвалить перо устанет:

Предмет достойный: ничего Тобой заслуженным хвалам

Любезный, верно, нет его. Верь, Вера милая, конца нет!

Таким образом, используя одинаковые снования, заложенные в форме вопроса. Пушкин и Лернер приходят в разным выводам. Так, на первые два вопроса («Кого ж любить? Кому же верить?») Лернер отвечает: Вере, тем самым избирая более достойный предмет для любви и поклонения. В стихотворении также содержится шутливое упоминание Лернера об одном из героев пушкинского романа в стихах – записном поэте Мосье Трике, сочинивший французский сонет в честь мадемуазель Веры Сутугиной. Доминантой в куплетах Трике было прославление красоты Татьяны. К этому же образу красивой девы прибегает и Лозинский.

Следующая запись на испанском языке и перевод выполнен Владимиром Пястом (Л.15). Можно предположить, что автограф Пяста «спровоцирован» (задан) двумя предыдущими стихотворениями. Так, в сонете Лозинского упоминается Октавио, герой комедии Тирса де молина «Севильский обольститель», перевод которого делал Пяст. Его запись представляет фрагмент из этой комедии. Тема, «Севильского обольстителя» вводится, по сути, уже именем Пушкина (образ Дон Гуана из маленькой трагедии «Каменный гость»). В шутливом куплете обыгрывается мотив жизни/смерти. Юмористическая нота противоречит вялому, «посмертному» стиху Лернера. У Пяста герой шутливо сожалеет о долгом сроке жизни, смерть – желанная награда из рук прекрасной Дамы.

Этот же мотив противопоставления смерти чувства радости жизни содержит запись А. А. Смирнова, выполненная на итальянском языке. Первая (стихотворная часть) записи – фрагмент «Вакханической песни» итальянского поэта XV века Лоренцо де Медичи. В этом отрывке присутствует напоминание юноше о старости и дается эпикурейский совет жить беспечно в настоящем и не думать о будущем. Четверостишье заканчивается утверждением:

В день грядущий веры нет.

Однако уже в следующем фрагменте прозаического комментария вводится главный мотив лирики ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕСНЫ – любовь к жизни. С прописных букв Смирнов пишет итальянское выражение PRIMAVERA ITALIANA, в состав которого входит имя владелицы альбома – Вера. В переводе с итальянского PRIMAVERA означает «весна». Таким образом, первоначальное утверждение об отсутствии веры трансформируется в радостное ожидание весны, т.е. в веру в весну, с которой связано будущее. Но радость ожидания смешана с глубокой грустью, на что указывает присутствие образа Смерти:

Как непостоянно в мире Счастье,

Одна лишь Смерть всегда тверда и сурова.

Счастье в мире преходяще. Смерть вечна. И только от человека зависит сохранение радости жизни. Суровости Смерти противостоит постоянное и неиссякаемое чувство, ведущее к истинной молодости духа.

После европейского комплекса текстов, в совокупности представляющих собой некое тематическое единство, выделяется запись Д. Выгодского, сделанная на древнееврейском языке и представляющая собой цитату из Ветхого Завета. Этой записью вводится библейская тема, представляющая размышления о миропорядке: Человек и мир находятся в единстве сущего. Фрагмент Екклесиаста повествует о природном круговороте: заход и восход солнца, рождение и смерть человека, движение ветра, течение рек. Для человека «все вещи» реализуются в труде, в процессе которого око насыщается зрением, а ухо – слушанием. Но тайна мира не подлежит полной разгадке, для человека мудрость мира должна остаться тайной. Выгодский указывает на автора данных слов, это Екклесиаст, сын Давидов. Под переводом Выгодский пишет свое полное имя «Давид», тем самым указывая на преемственность текстов Священного Писания.

Следующие тексты, принадлежащие Б. Лившицу, Ю. Верховскому, Ф. Сологубу продолжают шутливо-игривый тон альбомных записей. Так, запись Юрия Верховского продолжает ряд стихотворений, посвященных самому альбому и осмыслению той роли, которую он играл как элемент литературно-бытовой традиции:

Улыбчиво-гостеприимны

В веках поющие листы,

Легко вмещающие гимны

Столь разноликой красоты.

И соглашает все различья,

Равно торжествен и велик

Священного косноязычья

Единый жреческий язык. (Л.19)

Настроение этого стихотворения совпадает со стихотворением Жуковского, посвященным альбому.

«Романс», сочиненный Лившицем, переосмысливает мотивы и образы классической поэзии XIX века. Нарушением традиции является сам повод к написанию романса, в основе которого лежит не любовное чувство, а метрическая система стихосложения. Об этом свидетельствуют и «правильные» (точные) рифмы: Вера- мера, честь – есть, света – поэта, чар – гонорар, Амур – литература.9

Обращенный к «деве Вере», романс обыгрывает мотив неверия Веры, отрицая тем самым основное качество носительницы этого имени. Поэт призывает деву Веру не верить клятвам верности поэта. В результате выстраивается следующая смысловая цепь: неверие -> вера (Вера) -> верность. Этот же мотив можно наблюдать и в стихотворном альбомном послании М. Ю. Лермонтова, адресованным В. Бухариной («Бухариной», 1831):

Не чудно ли, что зовут вас Вера?

Ужели можно верить вам?

Поверить стоит раз… но что же?

………………………………………….

Закона веры не забудешь

И старовером прослывешь!10

В стихотворении Лившица мотив неверия переплетается с мотивом поэтического творчества. Сам автор подчеркивает два понятия – гонорар и «Всемирная литература»11, рассматривая их как принадлежащие разным сферам жизни (бытовое желание оплаты труда – божественная природа творчества). Поэтическая вариация Б. Лившица отсылает к стихотворению А. с. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1825). Однако у Лившица на смену поэтическому вдохновению приходит «Расчет- и больше ничего!». Финальная строка может быть воспринята в значении расчета как меры стиха (об этом шла речь в первой строфе стихотворения).

Автограф Ф. Сологуба написан на отдельном листе, вклеенным самой Верой Александровной в свой альбом (Л. 20), что указывает на развитие темы предыдущих стихов, в частности «Романса» Лившица (вплоть до совпадения образов и рифм). Фактически в двух строфах стихотворения Ф. Сологуба утверждается роль, которую играла Сутугина в издательстве, — роль секретаря. Даже после закрытия издательства она остается секретарем, в то время как все другие участники поменяли роли («вождь в Литературе» — заведующий издательством А. Н. Тихонов – стал горным инженером).

Последующие три записи, написанные на отдельных листах, также вклеены в альбом хозяйкой, что свидетельствует в пользу тематического, а не хронологического единства. Так, запись т. Л. Щепкиной-Куперник развивает тему секретаря. В первой строфе подробно описывается место работы: Госиздат, размещающийся на шестом этаже напротив Казанского Собора. Отсутствие живых красок искупается обликом самого секретаря (вторая строфа), уподобленному одному из художественных образов итальянского живописца второй половины XV века Андрея дель Верроккьо. Т. А. Кукушкина, проведя тщательное исследование картин этого мастера, пришла к выводу о невозможности установить источник образа. Нам кажется, что данное сравнение («Как на Верроккьевой картине») не имеет в виду какую-то конкретную картину, а общий тон полотен Верроккьо, следовательно, его надо понимать как: образ в духе Верроккьо («Спокойный вид, суровый взгляд…»). Употребление в конце фразы многоточие заканчивает ряд верроккьевских образов. Далее Щепкина-Куперник предлагает новую вариацию развития образа, не свойственную Верроккьо. Таким образом, в фигуре секретаря возникают два плана (внешний вид, взгляд; и внутренний – взгляд таит яд грусти и мечту об Аргентине). Возможно, потребность в аромате вызывает мечту об Аргентине (например, аромат кофе). Таким образом, спокойный вид и суровый взгляд – идеальная «маска» секретаря, соответствующая занимаемой должности; во взгляде таится скрытое романтическое чувство.

Попытка разгадать внутреннюю тайну Веры Александровны предпринята в портретном «Сонете» Федора Сологуба (Л. 22). Уже содержащееся в первой строке обращение «О Вера милая!» указывает на близкие отношения между автором и адресатом. Однако в последующих строках дистанция между ними увеличивается: объект изображения («Вера милая») удаляется, скрываясь за местоимением «она». В первой строфе также вводится и двойной план изображения: образ дан через реалии советской действительности («Зачем ненужный стыд / Ей точно клюквою советской щеки мажет?») и через сравнение с мифологическими образами (одна из Харит).

Композиционное строение сонета Ф. Сологуба подобно сонетам У. Шекспира. Сонеты сближает и общее развитие мысли. Например, в сонете Ф. Сологуба можно увидеть разнообразные вариации шекспировских тем:

ШЕКСПИР СОЛОГУБ

Я полагал: у красоты твоей I строфа

В поддельных красках надобности нет.

Я думал: ты прекрасней и милей

Всего, что может высказать поэт

(Сонет. 83)

Все это так. Но избежит ли грешный В чистилище ль зовет, иль увлекает в ад,

Небесных врат, ведущих в ад кромешный? Или избраннику вещает рай услад

(Сонет 129)

Возлюбленная обладает тайной (хранит знак –надпись), которую может разгадать Бог или поэт. В «Сонете» утверждается связь поэта с божеством. Однако возлюбленная таит этот знак от поэта. В сонете нет прямых указаний, позволяющих разгадать тайну. Но из оброненных «случайных» описаний можно выстроить следующую цепь. Если принять во внимание прием традиционного обыгрывания имени Сутугиной, которое указывает в самом себе на свое значение, то тайной Веры является тайна (символ) веры. Главным качеством носительницы веры у Сологуба оказывается не красота, а правота:

Ее и речь моя в толпу нагих Харит

Харитой новою вмешаться не отважит.

Она не холодна, как девственный гранит,

Когда змея лукавств к ушам ее приляжет…

Змей-искуситель искушает в вере, а именно в ее истинности. Далее в сонете содержится указание на тайный знак, который назван «милым», как и его носительница («Вера милая»). Милый сердцу знак – знак истинной христианской веры. На это указывает последнее двустишие, рисующее модель христианского потустороннего мира (Ад – Чистилище – Рай). Упомянутая «надпись на стене / Великим мастером воздвигнутого храма» указывает, по-видимому, на храм Соломона, а великий строитель здесь — Хирам, или сам Соломон, которого называли Великим Мастером. В свете этой догадки надпись на стене храма – криптограмма, состоящая из солярных символов, показывающих движение Солнца в зодиакальных созвездиях. Принимая во внимание тот факт, что в «Сонете», адресованном Сутугиной, Сологуб выступает от мира поэта, понятно, почему от него охраняется эта тайная надпись, так как его имя, а, вернее псевдоним, несет гибель солнцу (Соло-губ -> солнцегубитель). В поэзии Ф. Сологуба солнце является одним из центральных символов (сборник «Будем как солнце»), поэтому поэт может постичь тайну храмовой надписи, раскрывающей путь восхождения к духовному просветлению.

Следующая запись, сделанная Б. Кушнером, представляет собой вариант «стихотворения на случай» (Л. 24), написанного по поводу опоздания. Бесконечные извинения указывают на отсутствие их окончания: «Письмо пусть будет без конца». Однако и в этой небольшой миниатюре содержится комплимент в адрес хозяйки альбома, высказанный мимоходом («Профиль прелестного лица»). Несдержанность эмоций и чувств, заметных даже в строфике стихотворения Кушнера, приобретает ясность и четкость в следующей за ним записи А. Волынского (Л. 29), в которой автор развивает мысль о тайне жизни, высказанную ранее (Л, 8). В противоположность несдержанным «пластическим знакам» Кушнера (торопился, бежал), Волынский говорит о скромности и сдержанности чувств, позволяющих с античной простотой проникнуть в образ Веры Александровны, относятся платок, оставленный на стуле, и профиль лица самой владелицы альбома.

Запись на немецком языке Виктора Маркизетти – один из афоризмов немецкого писателя Якоба Вассермана (Л. 29) – продолжает развивать тему судьбы:

Судьба народа, как судьба отдельного человека

Определяется его характером.

Предыдущие записи, представляющие собой по большей части комплиментарные стихотворения, подчеркивали положительные качества характера владелицы (доброта, сочувствие, правдивость и т.п.). Афоризм, предложенный Маркизетти в виде альбомной надписи, приводит к целой череде крылатых изречений, как переводных, так и собственно авторских, разместившихся на трех последующих страницах альбома (Л. 29 – 31). Необходимо отметить, что эти записи не что иное, как коллаж, состоящий из разрозненных записок, вклеенных владелицей в альбом (часто и произвольном хронологическом порядке). Объединяющим для данной подборки надписей является мотив доброго дела, доброты, как вариант – дружбы. Запись общественного деятеля А. Ф. Кони представляет собой цитату из сочинений французского дипломата Ж. де Местра:

Человек должен действовать, как будто он может все,

А смириться, как будто он ничего не может. (Л. 29)

Утверждение действия (труда), а не смирения, порождает следующую крылатую фразу Н. Гумилева: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным» (Л. 29). Последующие записи могут рассматриваться как единичные, индивидуальные реплики в контексте общего диалога. В ответ на фрагмент сонета «Виктору Гюго» французского поэта А. де Мюссе о быстротечности жизни и постоянства дружбы, которая вдыхает новые силы и противостоит смерти, С. М. Зарудным предложена цитата из произведения из другого француза, О. де Бальзака: «Черт возьми! В конце концов всем жить надо!» (Л. 30). Таким образом, французские записи составляют своего рода сюжетно-смысловой диптих. Примечательно, что последнее слово в цитате из Бальзака «vive!», указывающее на гимнотическое воспевание жизни, прямо соотносится с прозвищем Веры Александровны – Вива. Это фонетически маркированное французское слово вновь делает центром записи фигуру Сутугиной.

Однако следующую группу альбомных надписей отличает не только шутливый тон, но и игровой характер. Практически каждая из них представляет собой скрытую шараду.

Так, первой в этом ряду помещена надпись к. Чуковского, обыгрывающая традиционный для данного альбома мотив неверия Веры, однако в самой записи этот мотив приобретает иное звучание:

Верочка! Люблю Вас

Безумно. Не верьте

Сильверсвану, он

Интриган.12 (Л. 30 об.)

Внимательно присмотревшись к словам, выстраивается слудующая смысловая цепь. Вера должна не верить Сильверсвану. Однако уже в самой фамилии заложена вера, т.е. противоположное чувство. Следовательно, данное предостережение напрасно. В игровой записи В. Инсарской (Л. 30 об.) восстанавливается латинское изречение «Cognoscere ignoscere» («Все понять, все простить»), противоречащее тексту самой записи: «А Вы так часто на меня сердитесь».

Клатвы в любви также получают двойную вариацию: абсолютные (запись Е. Струковой : «Вивинька, милая, люблю очень» — Л. 30 об.) или условные (к ним относится запись м. а. Сапицкой: «Верочка, люблю Вас, когда Вы ласковенькая, а злючку нет» — Л. 31 об). Последний вариант альбомной надписи дает иное развитие образа владелицы. Однако подобного рода записи единичны и являются исключением из общего восторженного тона голосов, свидетельством чему служит шутливо-пародийная запись В. Зоргенфрея : «А я всякую – и такую и этакую» (Л. 31 об.). Далее автор обыгрывает само понятие любви, ведь любить можно не только человека, но и многое другое, поэтому запись Зоргенфрея имеет имеет следующее продолжение:

А я всякую – и такую и этакую.

Но все-таки шоколад – больше. (Л. 31 об.)

Предпочтение Веры Александровны шоколаду обращает к известному шуточному посланию а. с. Пушкина, написанному в альбом а. п. Керн (1828):

Мне изюм

Нейдет на ум,

Цуккерброд

Не лезет в рот,

Пастила не хороша

Без тебя, моя душа.

Однако, если в стихотворении Пушкина возлюбленная не шла ни в какое сравнение с кондитерскими изделиями (изюм, цуккерброд, пастила), то в первой половине XX века в альбомных посланиях такого рода наметилась прямо противоположная традиция. Так, например, В. В. Головин и в. Ф. Лурье приводят следующий вариант, наглядно демонстрирующий это изменение:

Люблю я лук,

Люблю я квас,

Но пуще всех

Люблю я вас. (1937)

Вместо возвышенных, приятных («сладких») сравнений приводятся сниженные бытовые подробности (лук, квас). В этом ряду «любовей» возлюбленной отводится последнее место, что явствует из композиции, хотя по смыслу утверждается обратное.

В надписи Зоргенфрея, наоборот, все акценты смещены: любовь к шоколаду оказывается сильнее. Но и на этом запись не кончается. Поскольку в 20-х годах XX века шоколад был очень большой редкостью, Зоргенфрей начинает на страницах альбома «продовольственную» переписку: «Кто знает, где продается шоколад, пусть напишет здесь». Судя по дальнейшим записям желающих открыть «тайну» нахождения шоколада не оказалось. И дело было не только в редкости данного продукта: с лета 1918 года в Петрограде вышел приказ о запрещении продажи шоколада наряду с другими сладостями; лица, ведущие подобную торговлю, привлекались к судебной ответственности. Таким образом, в записке Зоргенфрея шутливый план сочетается с трагическими обстоятельствами действительности жизни.

Запись Ф. Сологуба (Л. 31) также исполнена шутливо-серьезного содержания, хотя источник этого настроения связан с другой реалией, на что указывает дата – 2 апреля, прокомментированная следующим образом: («1 апреля еще не было»). Здесь обыгран милый обычай разыгрывать всех в день 1 апреля. Поэтому, с одной стороны, Сологуб настаивает на серьезность своей записи, с другой – сама запись носит игровой характер:

По очаровательной доброте Вера Александровна

Вторая во Всем Мире.

Комизм этой фразы связан с числительным «вторая», которое «снижает» достоинства владелицы.

За каламбурно-шутливыми текстами помещен французский триптих, авторство которого принадлежит Б. Сильверсвану, неизвестному лицу <Maggi> и В. П. Измалковой (из А. де Мюссе).

I Помни, когда под хладной землей

Мое разбитое сердце будет спать вечным сном.

II Величие – в одном только безмолвии.

Все остальное – бессилие.

III И память, может быть, о счастье реальней,

Чем самый счастья миг.

Разрозненные внешне, эти фразы представляют собой некие афоризмы на заданную тему. Следующие друг за другом, они по-разному варьируют тему жизни и смерти, центральным оказывается мотив памяти (помни -> величие — > память). Мотив жизни как творчества развивается в следующей записи анны Ганзен (Л. 31 об.), цитирующей стихотворение Г. Ибсена: жить – значит творить. Собственно, запись Анны Ганзен – последняя, относящаяся к периоду «жизни» и работы издательства «Всемирная литература». Последующие записи сделаны уже 1930-1960 годы. Мы выбрали из них несколько, которые тематически вписываются в альбомную традицию 1920-х годов и принадлежат сотрудникам издательства. Таких записей четыре, они сделаны Д. И. Выгодским и Т. Е. Левберг, две последние не атрибутированы, но по духу связаны с предшествующими записями.

Стихотворению Д. Выгодского предшествуют два эпиграфа, представляющие собой две поэтические цитаты (первая из стихотворения А. С. Пушкина «Буря», 1825; вторая – из стихотворения В. И. Иванова «Аттика и Галилея»). Соединительные в эпиграфе две поэтические традиции воплощаются и в самом стихотворении. Надо отметить, что пушкинская цитата неточная, но она продолжает развивать общий мотив веры/неверия («Не верь мне, дева на скале…»), а также мотив пира-жизни («Невиданный здесь правит пир»). Оба мотива органично вписываются в общую систему романтических и неоромантических мотивов, ведущих свое начало от античной культурной традиции. Античный мир прекрасен, это жизненный пир («Магнолии, платаны, пальмы, лавры»). Однако мир Эллады, Причерноморья, (Эвксинский понт), приметой мира современного становится черная полоса гудронированной дороги.